いろんなところで「ブラック企業」という言葉を耳にします。

職場環境の悪さが悲惨な結果を招くケースもあって、他人事とは思えずに心が痛みます。

どこからがブラック企業なのかという明確な定義はありません。

人によって判断は分かれます。

また、現実論として厳格な基準を設けたところで、ほとんどの会社がアウトに該当してしまいます。

そんなことを議論をするよりも、社員満足度で考えた方が建設的です。

もちろんブラック企業の診断を軽視しているわけではありません。

明確な定義のない問題

よく言われる内容としては

- 残業が多すぎる

- 残業代の未払いがある

- 年間休日が少ない

- 有給が取れない

社員がうつ病になった、過労死で亡くなった、未払い賃金があるといったことがあればブラック企業である可能性は高いです。

ただ、「可能性」であって認定制度のような明確な基準はありません。

ネットで「ブラック企業」「基準」と検索しても、基準はバラバラです。

労働行政においても、ブラック企業に対する明確な基準はありません。

ハローワークや労働基準監督署の指導では、まずは残業時間と年間休日数にポイントが置かれます。

会社運営や労務管理をクリーンに行うことは可能です。

残業は分単位、有給は入社日から取得ができる、厳しい上司はいない、ノルマなんてない。

そんな理想のような企業運営ができれば、素晴らしいことです。

否定するわけではないですが、社会人経験を積んできた身としては、実際は難しいと理解もしています。

明確な定義のないのに、ブラック企業だ、そうではないとう議論は意味がありません。

だからこそ、従業員満足度といった少し違った観点から企業を見るべきです。

社員満足度が低い傾向にある職場環境

一例として出してみます。

①とにかく理不尽なこともトップダウン

トップ一人だけの裁量に左右される形で、決定事項が突然ダメになるケースです。

オーナー会社や同族経営の会社で起こりがちな話です。

そういう会社は路線から大きく逸れることを嫌がります。

新規事業へのチャレンジもしない傾向にあります。

1本化した指揮命令は必要ですが、理不尽なことまで下ろす必要はありません。

白いものを黒だと言わせる、頭ごなしにやらせるなどトップの権限が強すぎて、緩衝材となる人物がいない場合は特に注意です。

②精神論が先行し具体性がない

何をするにも「気合」や「努力」が一番に登場、そんな言葉で終始片づけてしまうケースです。

部下からの相談にも、「とにかく頑張ってみよう」という言葉だけ。

人は慣れてくると、精神論ではなかなか動かないものです。

有効な策がないがための精神論だったりする場合も多いです。

③指示が二転三転

指揮命令が二転三転することは、ある程度は仕方がないことです。

社員もある程度は理解しているもの。

何も変えないまま、ずっと同じでやっていけるほどビジネス環境は甘くありません。

大事なのは、受け取った本人が納得できるかどうか。

二転三転しても受ける側が納得できる内容であればいいだけの話です。

④無駄な長時間労働

効率は問わず、とにかく長時間労働を美徳とするケースです。

そうした会社は年間休日も少ないのが実態だったりします。

有給は自由に取れない、それに見合う報酬が払われていないといったことに繋がりやすいです。

仕事をしていないのにとりあえず社内にいるだけという時代は終わりました。

上司から帰宅するので下のものはなかなか帰れない、そんな時代錯誤の社風は早くやめるべきです。

タイムカードがない、タイムカードだけ先に切らせて残業をさせるといった会社があるとも聞きます。

⑤福利厚生に不満を抱く社員が多い

経営陣の給与水準は高いけど、その他の従業員の給与は平均水準以下。

定期昇給などなく、役職や職制を上げなければ昇給しない、待遇が上がっても割に合わない。

利益はいろいろな人の犠牲から成り立っている状況。

会社の利益は確保できているように思えますが、将来のことを考えれば明らかにマイナスです。

高給の上層部は定期昇給がなくても困りませんが、下で支える人は大きな問題です。

⑥明確な人事考課制度がない

上司が評価されるのを避けるために、あえて人事考課制度を整えていない。

表向きには、そんなことをしたら部下が可哀そうと言います。

月や半期の成績によって給与が変動を恐れているのは部下ではなく上司だったりするものです。

お気に入り人事、昇格試験がない、昇格人事に対する疑問の強い職場は要注意です。

⑦一律評価でしか片付けない

役職が同じであれば給与も同じ、成績を上げても下げても給与は固定、評価も変わらない。

出来る社員のやる気を削ぎ、出来ない社員を野放しにする問題のある制度です。

先ほどの人事評価制度がない会社にしばしば見られるケースです。

該当項目が多い場合は黄信号

15個のチェック項目を作りました。

該当する項目が多いほど要注意の黄信号が点滅しています。

- 拘束時間が常に12時間以上

- きちんと休むことのできる休日が90日より少ない

- 有給という制度はあるが自由に取得できない、取得しづらい環境が蔓延

- タイムカードを設置していない、または手書きのタイムカードしかない

- 現在有効な雇用契約書が存在しない、写しをもらえない

- とにかく若い人材が育たない、3年以内の離職が90%以上

- 仕事が原因での家庭内不和(離婚や別居)が多い

- 精神的な疾患を抱える社員が多い

- 採用基準や昇格基準が明確ではない、基準が年度や面接官ごとに変わる

- 内定者の辞退率が高い

- トップの意見発信に対する反対意見が言えない

- 社員同士のタテのつながり、ヨコのつながりが希薄

- 掲示板で書かれるクチコミや評価に対して、納得する社員が多い

- 残業が80時間を超えるような月が連続する

- 賃金の未払いの月が1回でもある

僕の主観的な肢もありますが、間違いではないと思っています。

ブラック企業診断はそこで働く人だけが行うもの

ブラック企業だからといって、すぐに退職すべきだとは言えません。

会社を評価する時にも、良い・悪いは人それぞれです。

ネットのクチコミで気を付けなければいけないのは、マイナス評価だけが目立つことです。

日本一の企業といえるトヨタ自動車でさえ、満点評価は得られていません。

結局は働く本人がどのようにように感じるかです。

また、中小企業であってもホワイト企業はいくらでもあります。

会社規模だけが全てではありません。

【まとめ】社外からの判断は非常に難しい問題

社外から見て、その会社がブラック企業かどうかの判断はできません。

中で働いてみないと分からないものなのです。

ブラック企業の診断は社員満足度で測るべきと書きましたが、ここにも明確な定義はありません。

そのため15個の項目を表記しました。

該当する数が多い場合は要注意の職場だと言えます。

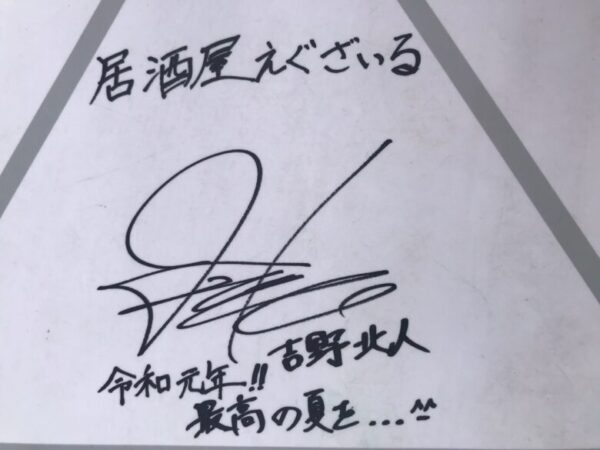

記事を書いた人

ちゃおんぱむ